別府温泉の湯の花入浴剤|自宅で楽しむ天然温泉気分

新着情報

2025/01/26 「続magazine」更新 植物の力を借りながら 自分に小さな手間をかける。植物療法士 菅原 あゆみさん

2026/01/13 「続magazine」更新 植物が教えてくれた、自分を労わるということ。歌手 新羅 慎二さん

2025/12/26 「続magazine」更新 肌も心も体も、ずっと柔らかく。調香師 山藤 陽子さん

2026/02/26 「続magazine」更新 走り続けた私が、ケアを言葉にするまで。ライター 佐久間 裕美子さん

2026/02/16 【重要】システムメンテナンスのお知らせ 2026年2月25日実施予定

2026/02/01 価格改定のお願い

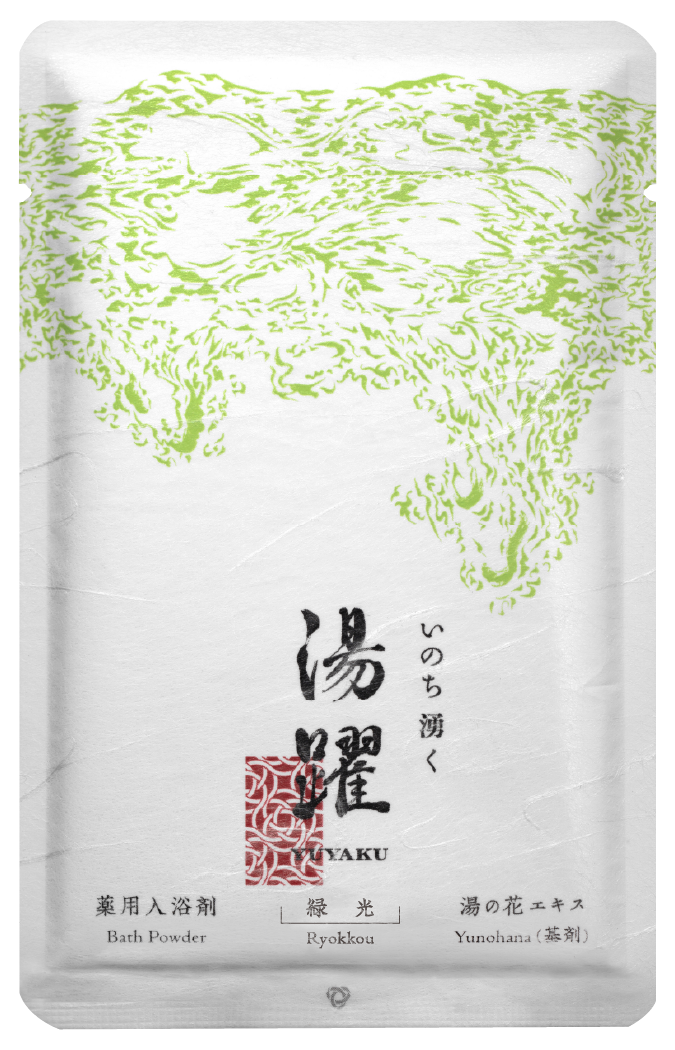

湯 力 考 究

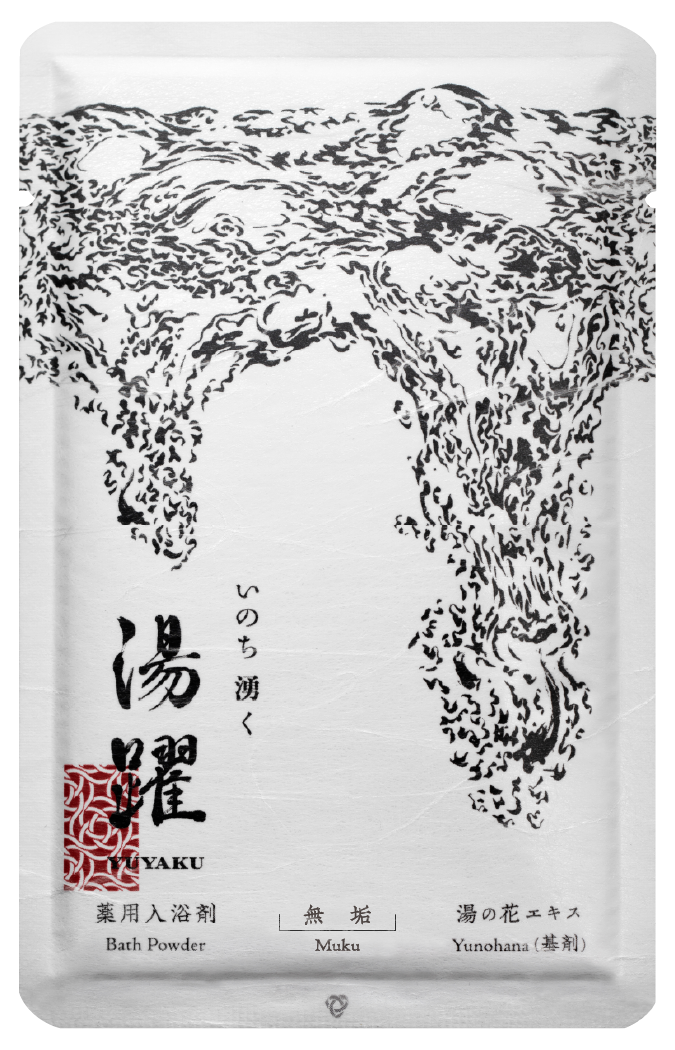

湯躍は、別府の大地より湧き出る温泉の力に魅せられて、「温泉成分の結晶である“湯の花”をご家庭の湯船でもご活用いただきたい」との思いからはじまりました。

温泉大国でもある日本は、最古の地誌『風土記』に「川辺にいで湯あり。(中略)昔から今まで効き目が得られなかったことはない。従って土地の人は神の湯という。」という記述が残されていることから、有史以来、温泉と共に歩んできたことが分かります。

江戸時代には銭湯が広がり、時代が下り昭和の頃には一般家庭に内風呂が普及します。

日本ならではの「湯浴み」「沐浴」「湯治」といった美しい言葉や風習とともに、湯の力は広く着目されてきました。

自宅のお風呂で毎晩湯船に浸かり一日の疲れを癒す。世界一長寿の国を支える、日本特有の誇るべき習慣です。湯躍は、50年以上に亘り考察・研究し続けた、温泉感のある毎日の入浴を通して、健康的な日常を重ねていける一助になればと願います。

資料名:明治前日本医学史第3巻 国立国会図書館所蔵

湯躍式 入湯作法

湯躍が推奨する普段の生活で実践できる入湯作法が健康維持の一助となれることを願います。

・推奨入湯回数:1日1浴

・推奨入湯時刻:睡眠約1~2時間前

・推奨入湯時間:10分間

・推奨入湯温度:冬場41度、夏場38度

・推奨入湯水位:腋下

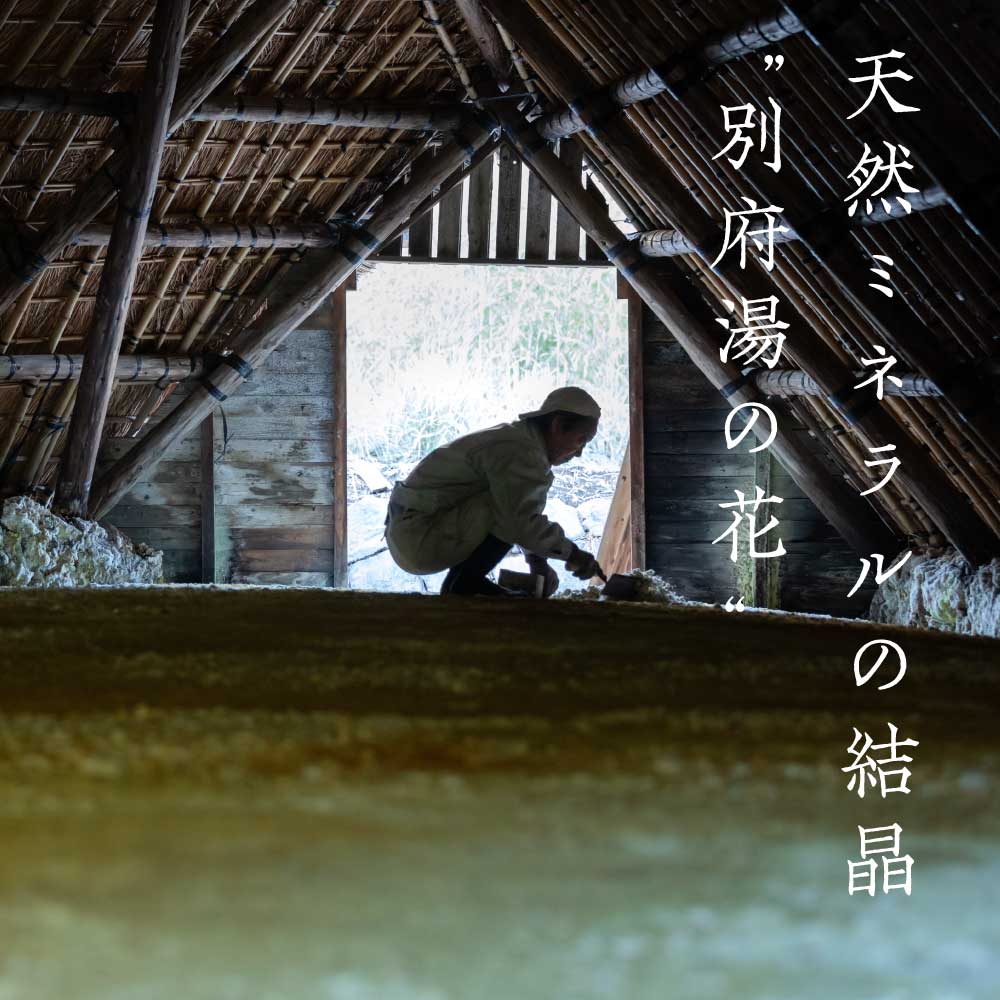

天然ミネラルの結晶 “別府湯の花”

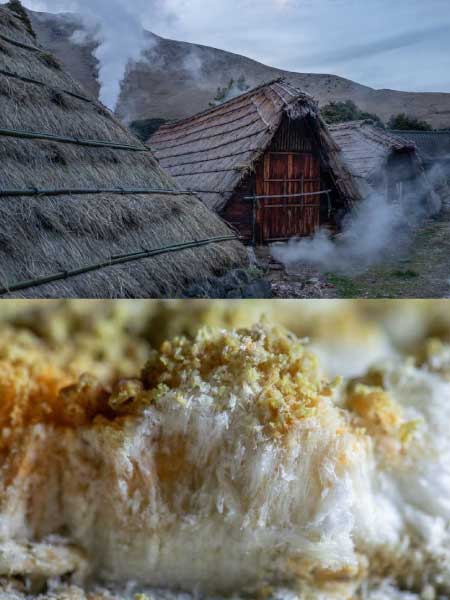

別府温泉に350年ほど前から伝わる湯の花づくりがあります。

ミネラルを豊富に含むこの地特有の土壌に、温泉の噴気を作用させて、 温泉成分を結晶化させたものを採取します。

その技法はまるで湯の“花”を栽培しているかのような特殊なもの。

湯の花小屋による湯の花づくりの技術は、 国の重要無形民俗文化財として保護されています。

こうして作られる唯一無二の“別府湯の花”は、 他の温泉地に見られる温泉に溶けきらず固まってできる、 カルシウムや硫黄の沈殿物とは異なり、温泉由来の微量成分を含み、 お湯に戻りやすい特長を備えています。

この特別な別府湯の花から、浸漬精製法によって湯の花エキスを抽出・精製し、 混和熟成仕上げによって、強酸性を示す湯の花エキスを、風呂釜や浴槽を傷めることのないよう、肌ざわりなめらかな湯質が特長のアルカリ性の成分でもある、セスキ炭酸ナトリウムと掛け合わせ薬用入浴剤へと仕上げていきます。

別府湯の花 浸 漬 精 製 法

別府の豊かな温泉から生まれた湯の花を、高純度品位に整えるため、湯の花の結晶成分と理想的に適合する天然温泉に融合させます。

約ひと月間、ろ過を繰り返し、別府湯の花の成分を余すところなく、自然にゆっくりと抽出し精製していきます。

この技法を浸漬精製法と呼び、こうして作られた琥珀色に輝く液体が、湯躍の精髄、別府温泉精製湯の花エキスです。

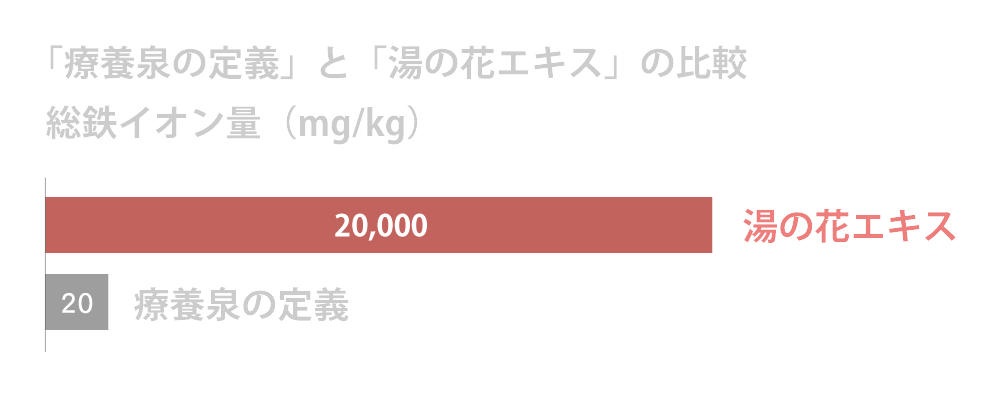

比重は水の約1.3倍。療養泉の定義における特殊成分の約1,000倍濃度の温泉成分を含みます。

但し、ご家庭で毎日ご利用いただくために、風呂釜を傷め、独特な臭いを放つイオウは取り除いています。

混和熟成仕上 げ

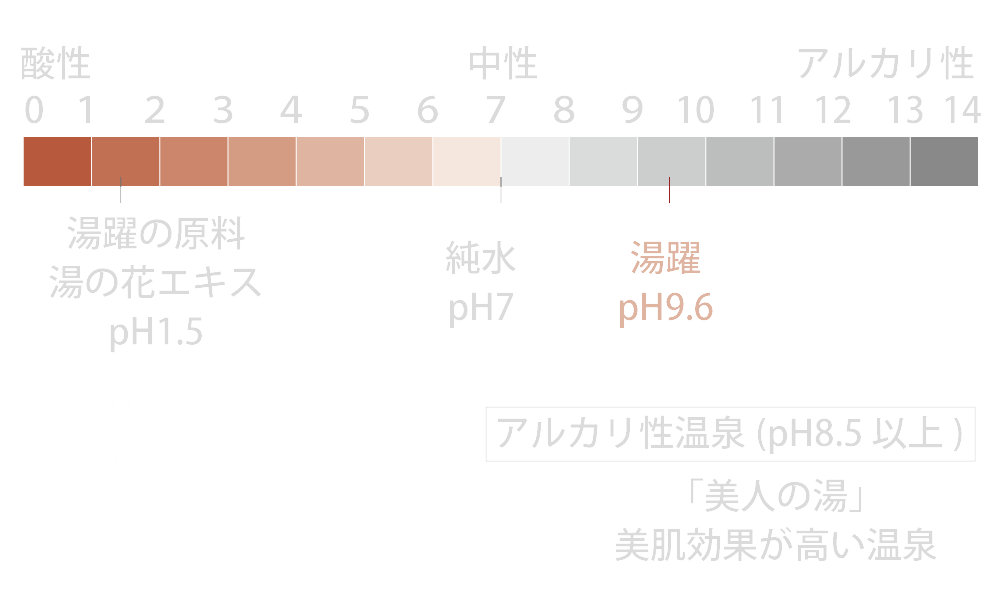

湯の花エキスを湯に溶かすと強い酸性のお湯になります。酸性のお湯は刺激が強いため湯あたりに注意が必要です。

そのため特性を活かしつつも、ご家庭で毎日お使いいただける理想的なお湯を求めて、湯の花エキスを肌ざわりなめらかな湯質が特長のアルカリ性の温泉由来成分と掛け合わせます。

酸性の湯の花エキスと正反対のアルカリ性成分とを混ぜ合わせると激しく反応するため、温熱と冷却を加えることにより反応を制御しながら両者を一体化させます。

さらに、製品がお客様の手元に届いた後も、長く安定した品質を保てるよう、20時間以上かけて熟成させます。

仕上げは、手作りしていた創業当時のままに、現在も熟練の社員が反応を直に確かめながら行っています。

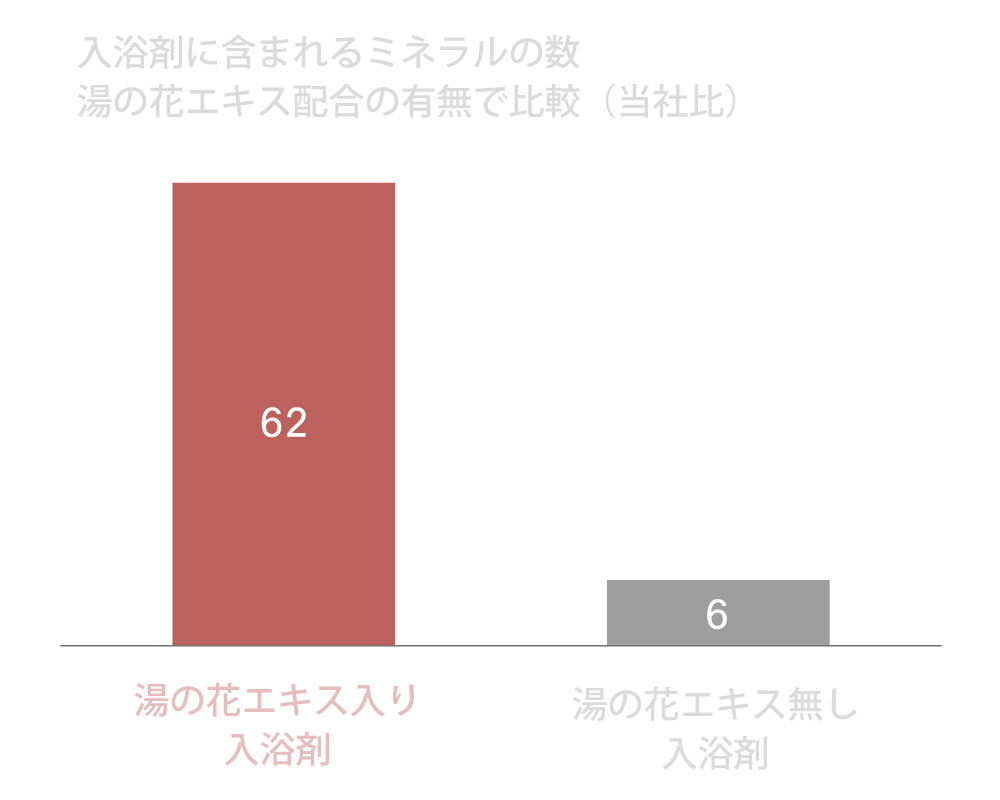

:湯躍に含まれる別府温泉精製湯の花エキスは、人間が健康維持に必要不可欠とされる必須微量元素15種類を網羅した微量ミネラルの宝庫です。

:湯躍に含まれる別府温泉精製湯の花エキスは、人間が健康維持に必要不可欠とされる必須微量元素15種類を網羅した微量ミネラルの宝庫です。

:湯の花エキスには、温泉成分が療養泉定義の約1,000倍の濃度※で含まれ、性質は約pH1.5の強酸性です。

:湯の花エキスには、温泉成分が療養泉定義の約1,000倍の濃度※で含まれ、性質は約pH1.5の強酸性です。

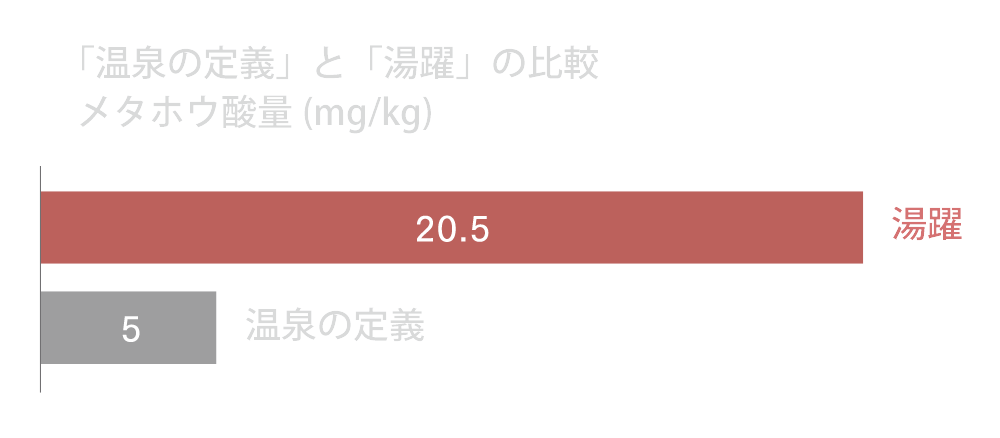

:湯躍には、メタホウ酸が温泉定義の約4倍、20㎎/㎏以上含まれています。

:湯躍には、メタホウ酸が温泉定義の約4倍、20㎎/㎏以上含まれています。

:湯躍を溶かしたお湯は、溶存物質300ppm、水素イオン濃度pH9.6の弱アルカリ性になります。

:湯躍を溶かしたお湯は、溶存物質300ppm、水素イオン濃度pH9.6の弱アルカリ性になります。

諸症状の緩和に

赤ちゃんのオムツ蒸れによるあせも

ひじ・ひざの内側や背中のしっしん

冷え症で指先、足先が冷えてお困りの方

立ち仕事で足の疲れを感じる方

長時間のデスクワークでの肩こり、腰痛

足のすねに白い粉がふく荒れ性

つらい手足のひびやあかぎれ

顔や体のにきびが気になる方

汗かきのお子さまのあせも

血行不良によるしもやけ

家族旅行で張り切りすぎた

いつまでも元気でいてほしい大切な人へ…

※入浴効果による

大地の恵みであるミネラルを内包し湧き上がる温泉。

温泉は万能薬にたとえられますが、それは人にもともと備わる自然治癒力を、大自然の力と共鳴させる事で活性化して、身体の不調を改善し、健康を維持する働きがあるからです。

湯の恩恵に歓喜踊躍し、内なる生命力が湧き立つ心象を“

創始者

ところが昭和25年、その一つ九州の鉱山で落盤事故が発生。

人命が失われます。

「いのち」の重みは大変な衝撃でした。

事故をきっかけに、深く人生を顧みるに至ったのです。

彼が47歳の時でした。

終戦間もない別府の地は、戦いに傷つき、疲れきった人々の大きな慰安の場所でした。

その光景を目の当たりにした彼は強い感銘を受けます。

『この豊かなめぐみの温泉を、誰もが使えるようにしよう。それがひいては「いのち」を大切にすることになるのならば。』

と意を決します。

自然科学、植物学、鉱物学を再び学び、試行錯誤、悪戦苦闘の末に、失敗と挫折を乗り越えて湯の花入浴剤の完成を見たのは昭和36年。

人生の岐路に立ち、天然湯の花の研究に着手してから11年の歳月が流れていました。

齢60間近にして、彼は自らの手で製品を作り、自転車の荷台に積み込み、一軒一軒の扉をたたき、温泉を語り、製品の効能を説きはじめました。

その想いは3代にわたり受け継がれ半世紀。湯躍を支える礎となっています。